特許番号:特許第7681904号

登録日:令和7年5月15日

国際公開番号:WO2021/117772

国際公開日:令和3年6月17日

特許権者:慶應義塾

発明者:金井弥栄、新井恵吏、藏本純子等

発明の名称:非アルコール性脂肪性肝炎から肝細胞がんを発症するリスクを判定する方法

特許番号:特許第7681904号

登録日:令和7年5月15日

国際公開番号:WO2021/117772

国際公開日:令和3年6月17日

特許権者:慶應義塾

発明者:金井弥栄、新井恵吏、藏本純子等

発明の名称:非アルコール性脂肪性肝炎から肝細胞がんを発症するリスクを判定する方法

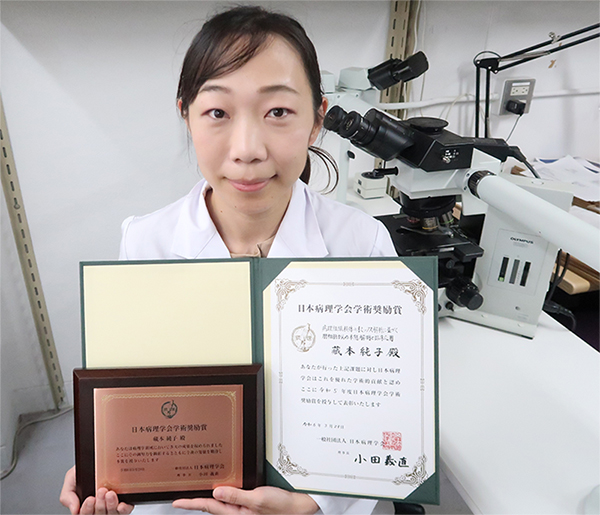

仙台で開催された第114回日本病理学会総会において、受賞研究課題「病理組織検体を用いたマルチオミックス解析による発がん機構の解明」によって、日本病理学会学術奨励賞を授与されました。ゲノム・エピゲノム・トランスクリプトーム解析やマルチプレックスイメージング解析に基づく、尿路上皮がんや中枢神経腫瘍等の分子プロファイリングの成果が評価されたものです。

特許番号:特許第7664628号

登録日:令和7年4月10日

国際公開番号:WO2021/107081

国際公開日:令和3年6月3日

特許権者:慶應義塾

発明者:金井弥栄、新井恵吏、藤本真央

発明の名称:上部尿路上皮癌の判定方法

名古屋で開催された第113回日本病理学会総会において、受賞研究課題「病理組織検体のオミックス解析に基づく肝細胞がんの本態解明と臨床応用」によって、日本病理学会学術奨励賞を授与されました。非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH)由来肝細胞がんのゲノム網羅的DNAメチル化プロファイルを世界に先駆けて報告し、NASH患者における発がんリスク診断の臨床実装を目指すまでの展開が評価されたものです。

病因不明肝細胞がん発生過程におけるADCY5、MICAL2およびPLEKHG2のDNAメチル化異常」

「ゲノム網羅的DNAメチル化解析に基づく上部尿路がん診断指標開発」

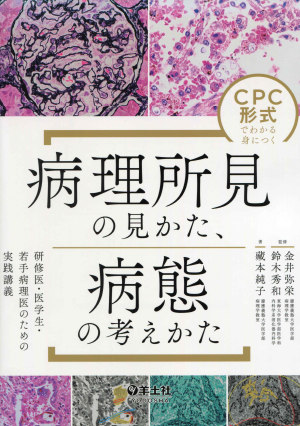

病理解剖症例の肉眼的・顕微鏡的病理所見から、病態を総合的に理解していただくため、教室に長年にわたり蓄積されてきた膨大な病理解剖例から, 典型例の標本や鮮やかな所見が観察できる標本を厳選して症例を構築しました。 全ての肉眼・顕微鏡写真にシェーマをつけることで、何を読み取るべきかを具体的にわかりやすく解説する工夫をしています。

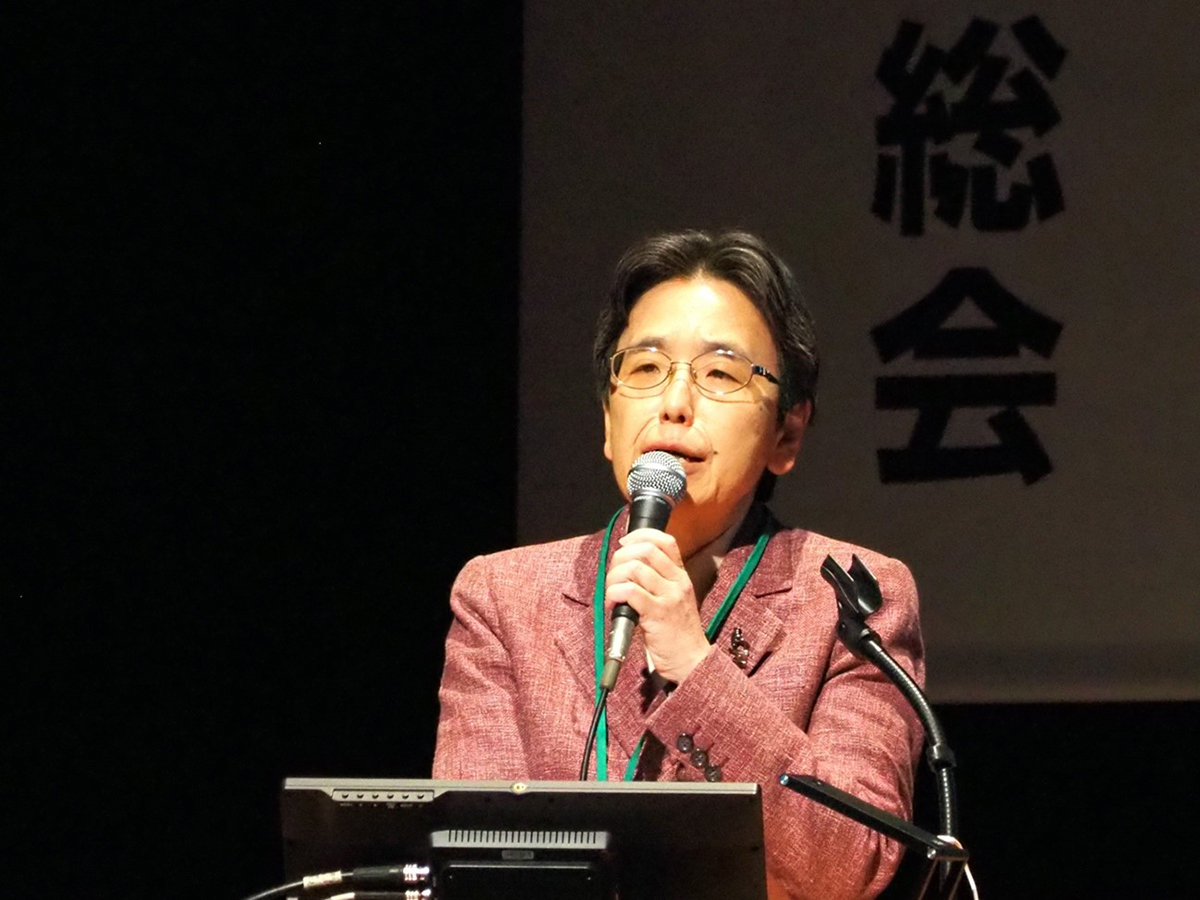

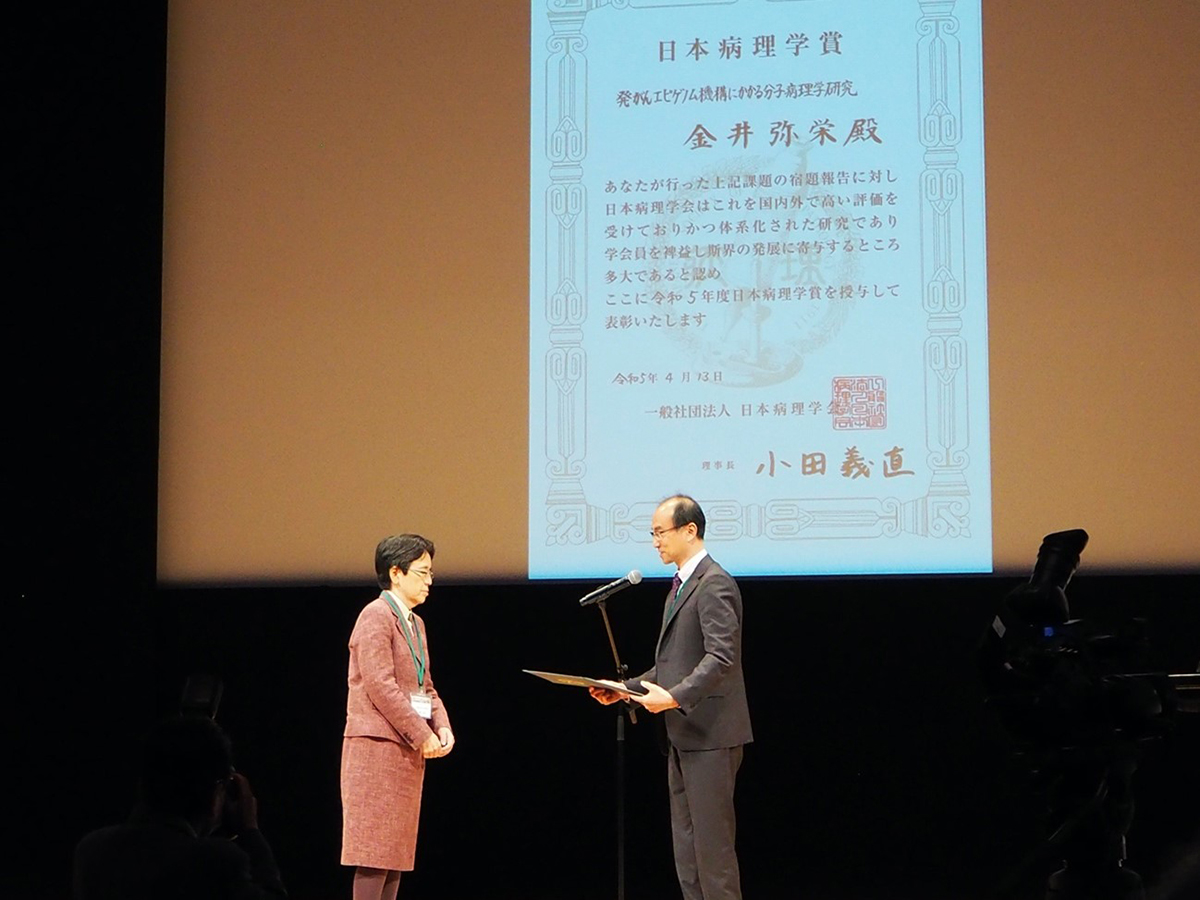

金井弥栄は、第112回日本病理学総会 (下関)において宿題報告1 (Japan Pathology Award Lecture 1)

「発がんエピゲノム 機構にかかる分子病理学研究 (A molecular pathological approach to cancer epigenomics) 」を行い、

日本病理学会より「日本病理学賞」を授与されました。

「SPHK1ならびにLTB遺伝子の DNAメチル化異常は非アルコール性脂肪性肝炎由来肝細胞がんの臨床病理学的多様性を規定する」

「非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)患者さんにおける肝細胞がん発生リスク診断法を開発 (https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2022/12/12/28-134005/)」

詳細はこちらをご覧ください。

2019年4月よりコーネル大学医学部Englander Institute for Precision Medicine, Weill Cornell Medicineに留学をさせていただいております。コロナウイルスの大流行により外出が制限されたりラボが閉鎖になったり現在進行形でいろいろな事が起こっておりますが、留学生活に関して簡単に紹介させていただきます。

大学周辺の環境

コーネル大学医学部はニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタン地区のアッパーイーストと呼ばれる高級住宅街の一角に位置します。ここにはメモリアルスローンケタリングキャンサーセンター (MSKCC)、ロックフェラー大学が隣接しており、3施設間で人的・物的な交流が盛んに行われています。アメリカの大学と聞くと、郊外にある緑豊かで広大なキャンパスが想像されますが、コーネル大学医学部は交通量の多い街中にあります。

ラボ・研究について

所属はDepartment of Pathology & Laboratory Medicineですが、実際はEnglander Institute for Precision Medicine (IPM) という研究部門でresearch fellowとして働いています。留学先を検討しているときにIPMの公募情報を発見して履歴書を送り、8回!!にわたるzoom面接(というほど堅苦しいものではありませんでしたが)を経て採用となりました。4月頭に渡米を予定していたにもかかわらずDS2019というビザの申請に必要な書類が3月の末まで先方から届かず、胃の痛い日々を過ごしたことが思い出されます。

IPMではバンキングされた組織・血液、シークエンスデータ、オルガノイド培養を主なツールとして基礎研究、トランスレーショナル研究、学内外のラボ・バイオテック企業との共同研究が行われています。私自身は、コーネル大学病理の泌尿器病理医であるDr. Juan Miguel Mosqueraとoncologistであり自身でもラボを主宰しているDr. Bishoy Morris Faltas の指導を受けながら、上記のデータの蓄積を利用して尿路上皮がんについて解析を行っています。他の施設でも同様のところが多いと思いますが、私の現所属部門においても分業体制が敷かれており、そのおかげで効率よく研究を進められているように感じます。例えば、臨床データの抽出はClinical Research Program Administratorという職種の方に依頼が可能で、そうして時間を節約することで、より重要な作業に集中することができます。そうした色々な方々の協力もあり、幸い成果の一部を米国カナダ病理学会で発表することができました。尿路上皮がん以外のがん種についての研究・論文作成にも密接に関与しており、バイオテック企業とのコラボレーションに関わったりもしています。

生活環境

ポスドク用の借り上げアパートがルーズベルト島というマンハッタン島の東側、イースト川の中に位置する長さ3km, 幅0.24kmの細長い島にあり、そこに滞在しています。この島にはMSKCCのポスドク、日本人の駐在員が多数住んでいるほか、国連本部が近いことから各国の国連関係者も数多く居住しています。このような住人の属性から想像できるように、治安・雰囲気は極めて良好です。今のところ身の危険を感じたことはありません。そのかわり家賃が高いです。本稿執筆時点での我が家の家賃はポスドク割引が効いても1 bed room 2440ドルもします。うちは低層階なのでこれでも安い方なのではないかと思います。ちなみに家賃は毎年3%ずつ値上げされています。

ラボまでは地下鉄あるいはトラムウェイ(マンハッタンとルーズベルト島をつなぐロープウェイ)を使って約30分です。夕方~夜にキャンパスからルーズベルト島への無料シャトルバスが出るのですが、運転が荒い+道が悪くかなり揺れるのが嫌で私はあまり利用していません。車社会のアメリカですが、ニューヨークは公共交通機関が発達しているため車がなくても生活に支障はありません。食についてはマンハッタンに日本食スーパーがあるので手軽に日本食を入手することができます。QBハウス、紀伊国屋といった見慣れた店も存在します。

ニューヨークは言わずと知れた世界の文化・経済・芸術の中心地であり、見ごたえのある美術館・博物館がたくさんあります。プロスポーツも盛んです。また、マンハッタンから少し足をのばせば海・山といったアウトドアを満喫することもできます。どんな趣味の方であってもオフを楽しめるのがニューヨークの魅力の一つではないかと思います。家賃が高いことと街が汚い(アメリカ人のスタッフが言っていたことです)という欠点を除けば、治安もよく家族連れでも安心して暮らせる街だと感じています。

最後に

みなさまご存知のようにニューヨークはコロナウイルスが大流行してしまい、都市封鎖される事態に至りました。ラボも閉鎖され、リモートワークへの移行を余儀なくされました。ラボ閉鎖によりストップしてしまった実験があるものの、私の場合バイオインフォマティクス解析の割合が高いため、幸いリモートでも研究を進めることができています。執筆時点ではニューヨークの感染報告数、死者数はピーク時と比較してかなり抑えられてきており、都市封鎖が徐々に解除され始めています。ラボによっては通常に近いまでアクティビティが戻っているところもあるようです。しかし人種差別に対する抗議デモがニューヨークでも行われたり、H1BビザやJビザの一部が発給停止になったり、アメリカの一部の州でコロナウイルスの感染拡大が再燃したり、落ち着かない情勢が続きますが、とにかく少しでも多く成果を残せるように引き続き精進したいと思います。

このような素晴らしい留学の機会を与えて下さった金井教授、坂元教授、お力添え頂いた全ての先生方にこの場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。

2018年9月29日、金井は第77回日本癌学会総会において『女性科学者賞』を受賞致しました。この賞は、がん研究を志す女性研究者に目標を示すことを目的として創設された新しい賞で、独自の発想により日本国内で独立したがん研究を展開・継続し、がん化機序の解明やがんの診断・治療・予防方法開発を進める成果を挙げた、女性研究者に授与するとされています。受賞にあたり、今日まで研究を支えてくださった全ての共同研究者と、ご推薦くださった先生方に深謝を申し上げます。金井が、一貫して発がんエピゲノム機構の解明を主たる課題とし、世界的な研究動向に先駆けて、DNAメチル化異常が前がん段階から多段階発がん過程に寄与することを明確にしたこと、DNAメチル化診断等の実用化を目指していること、国際ヒトエピゲノムコンソーシアムに対する我が国の代表として国際的に認知されていることを認めて頂きました。自身の分子病理学研究の経験を基盤に、バイオリソースバンクの運営や日本病理学会『ゲノム研究用病理組織検体取扱い規程』策定等の研究基盤整備に努めたこと、日本癌学会の活動に貢献したことも評価して頂けたと思います。教育の有りようにジェンダーによる別はないものの、病理学教室に所属を移した現在この賞を頂戴したことから、研究で得られた経験を伝えるべく、医学部学生教育ならびに大学院学生等若手研究者育成にさらに力を入れる所存であります。

主論文「ADAM9はヒト卵巣明細胞癌で高発現し、シスプラチン誘導性癌細胞死を抑制する」

私は2018年4月より基礎研究で米国ユタ大学ハンツマンがん研究所に留学しています。こちらで経験させて頂いていることを簡単にではありますが、皆様と共有させて頂ければと思います。

1.ハンツマンがん研究所へ留学するきっかけ

私には夫と二人の子供がおり、家族でユタ州ソルトレイクシティーに移り、夫婦でユタ大学内の研究所へ留学しています(因みに、夫と私の研究分野は全く異なり、別々の研究所に所属しています)。2017年の2月末に、夫から同年6月よりユタ大学にある研究所へ留学したいと突然の相談がありました。せっかくの機会なので夫に留学して欲しいという気持ちに揺るぎはなかったのですが、急な話であったことから私の進路はどうするべきか非常に悩みました。仕事をやめて夫に着いて行き渡米後に留学先を見つけるのか、日本で留学先を決めて奨学金を取り、きちんとしたプロセスを経て夫と合流するのか・・・悩んでいる時間はあまりなかったのですが、自分のキャリアをつなぐ為にも私は後者を選びました。留学先選びに際しては、ユタ大学内の研究施設に限定されましたが、米国中西部のがん治療・研究の拠点であるハンツマンがん病院・研究所に興味を持ち、その中のいくつかの研究室に応募しました。金井研では、“非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)におけるDNAメチル化異常”について研究していたので、肝がん研究が継続できる研究室が第一希望でした(肝がんにおけるDNAメチル化研究をおこなっている研究室があればよかったのですが、残念ながらハンツマンがん研究所にはありませんでした)。幸いにもprincipal investigator (PI)が病理医で、肝がん研究をしている研究室(Evason laboratory)に決まり、その後は奨学金の申請、ビザの申請等多忙を極めましたが、いくつかの奨学金を手に2018年の3月末に夫と合流し4月より留学生活をスタートさせました。

2.日常の生活について

皆さんは“ユタ”、“ソルトレイクシティー”と聞くと何を思いうかべるでしょうか?田舎、自然豊かな地域、冬のオリンピックの開催地、雪深い等想像されるのではないかと思います。ソルトレイクシティーはユタ州都であることから、ダウンタウンにはビルが立ち並び都会の様相を呈しています。遠くに目をやると周囲は360度山々に囲まれ、ダウンタウンから少し離れると整備された住宅街や自然が広がり、非常に安全な街としても知られています。ユタはグランドサークル(アメリカの国立公園、国定公園が集中している地域)に位置していることから、車で様々な国立公園を訪れることができ、夏~秋にかけて家族で国立公園巡りを楽しんでいました。夏はハイキングをはじめとする様々なアクティビティーがあり、冬はスキーをはじめとするウインタースポーツが盛んなことから、一年中自然を謳歌できる環境です。

周知の事実ではありますが、日本と米国には文化の違い、食生活の違い等挙げだしたらきりがないくらい違いがあります。当初はそういった違いに度々戸惑っていましたが、今では自分の中で上手く折り合いをつけて対応しています。

3.研究室での生活について

日本の研究室ですと夜遅くまで明かりが灯っているなんてことは普通ですが、こちらではそのようなことは珍しいかもしれません。その代わり日本の研究室よりも朝早くから始動しています(施設によって異なるかもしれません。あくまでハンツマンがん研究所での話です)。私の所属している研究室では朝の7時、7時半には誰かしら来て実験を始めており、夕方6時には殆どのメンバーが帰宅しています(勿論、学生、Ph.D.を取得予定の大学院生、若手スタッフは遅くまで実験しています)。私は子供達のスクールのお迎えを夕方6時までにしないといけないので、家族で朝方の生活スタイルにしています。勿論、6時までのお迎えが間に合わないこともあるので、そういう時は主人の協力を仰ぎます。私はこの朝方の生活スタイルがかなり気に入っています。夕方以降は家族との時間が取れるので、子供の宿題のフォロー、習い事の送り迎えをし、何よりも家族で食卓を囲む事ができます。日本ではそこの部分を保育園の延長、両親の協力、ファミリーサポートに頼っていたので、家族との十分な時間がとれずにいました。ここでは夫婦二人で協力して分担しないといけないので、この朝型スタイルが私達家族にはしっくりくるようです。

さて、私の所属している研究室では、PIと私が病理医であり、Ph.D.のスタッフが3人、テクニシャンが1人、大学院生(Ph.D. graduate)が1人、M.D. Ph.D.コースの医学生が1人、その他の生物学系の学部の学生が2人居ます。国籍はネイティブと、私を含めたアジア系とそれぞれ半々です。渡米当初は英語でのコミュニケーションが思うようにいかず(訛りのある英語の聞き取りに苦労しました)、特にグループミーティングや口語的表現がメインの日常会話に苦労しました。今では耳が慣れてきたおかげで聞き取りはだいぶできるようになり、グループ内での発言も積極的にするように心がけています。来年度は自分の研究テーマについて、研究会や学会での口頭発表も積極的にしていきたいと考えています。

私のこちらの研究テーマですが、金井研でNASHの研究をしていたことから、こちらでもNASHの研究を継続してしたいとPIに懇願したところ、当初の研究計画を変更しNASHを研究テーマにすることができました。具体的には、NASH由来肝細胞がん発がん過程における代謝異常に注目し、β-catenin overexpressionがそれにどう関与しているかを、ゼブラフィッシュ、ヒト細胞株、ヒト肝切除検体を用いて研究しています。現在はヒト検体の基礎的データを元に、ゼブラフィッシュモデル、ヒト肝細胞株、ヒト肝がん細胞株を用いてデータを解析しています。本格的に実験を開始したのは6月からなのですが(実験プロトコールの作成、使用する薬剤の申請、各トレーニングコースの受講、研究者としての登録に2か月を要しました)、この半年の間で薬剤投与実験、CRISPER/Cas9を使用した遺伝子改変技術等に日々奮闘し、in vivo、in vitroの両系においていくつかのポジティブなデータを得ています。勿論、病理医の立場から組織の検討は得意とするところで、PIと顕微鏡を一緒に覗きながら組織のディスカッションをする時間は非常に有意義であり、自分が病理医であることを実感する機会となっています。同時進行でヒト肝切除検体を追加で収集しており、今後は多数のヒト検体を使用した解析も本格的にできるようになる予定です。また、他の研究室との共同研究のプロジェクトにも参画し、色々な角度から肝がんについて学ぶ機会を得ており、非常に充実した日々を過ごしています。

4.まとめ

私にとって今回の留学は外の世界を知るだけでなく、外の世界を知ることによって自国の医学研究の現状を考える良い機会にもなっています。また、アメリカにおいても病理医は重宝されるということを実感しています。自分が病理医だと言うと、多方面から組織を一緒にみて欲しいと打診があり、それをきっかけに思いがけないところで人脈が形成されます。幸いにも日本で経験出来なかった手技に取り組める環境におりますので、ここで得た新しい技術や知識、多国籍の研究者とのコミュニケーション能力を帰国後に発揮できるよう今後も精進していきたいと思います。

最後になりましたが、私の留学に際しましてご指導・ご協力下さいました、坂元先生、金井先生をはじめとする病理学教室の皆様、亀山先生をはじめとする病理診断科の皆様、関連病院の皆様、そして身近でサポートしてくれている家族にこの場を借りて改めてお礼申し上げます。

尾原健太郎

主論文「発生・分化関連遺伝子は複数臓器のがんで共通してDNAメチル化異常を示す: 1007組織検体を用いた単一施設でのメチローム解析」

藏本純子

主論文「非アルコール性脂肪性肝炎由来肝発がん過程におけるゲノム網羅的DNAメチル化解析-ウイルス性肝炎由来肝発がんとの比較」

特許 6054750号(国際公開番号:WO/2012/102377A1)

【発明の名称】肝細胞癌のリスク評価方法

【出願人】国立研究開発法人国立がん研究センター

【発明者】金井弥栄・新井恵吏 他

2016年11月10日~11日に金沢で開催された第62回日本病理学会秋期特別総会において、新井は日本病理学会学術研究賞 (A演説)を授与されました。

日本病理学会秋期特別総会は、学術評議員の自薦・他薦による選考用抄録等資料をもとに学術委員会において厳正に選考された演題によって構成されます。中でも、「A演説」の演者となり学術研究賞を授与されることは、日本病理学会のオピニオンリーダーであるPIへの登竜門と認知されている。学会の要職にある先達方の間でも、実力が認められて「A演説」に選ばれたことが、研究歴の中でも最も晴れがましい記憶としばしば語られます。その栄えある学術研究賞を30代のうちに授与して頂き身の引き締まる思いです。

受賞研究課題「腎発がん過程におけるエピジェネティック異常」では、多数の病理組織検体を用い、発展する時々の解析手法を駆使して、臨床病理像と詳細に対応させながら、ゲノム網羅的解析を蓄積してきた実績が評価されました。秋期特別総会当日の「A演説」では、腎組織にDNAメチル化異常の蓄積した前がん状態が存在することを示すとともに、予後不良であるCpGアイランドメチル化形質 (CIMP)陽性腎細胞がんを明らかにし、多層オミックス統合解析でその治療標的を同定して、DNAメチル化診断機器を共同開発し実用化につなげるまでの展開を、紅葉で黄赤に染まった金沢の地に参集した聴衆に提示しました。今後も病理形態学を基盤としたリアリティのある分子病理学的研究により、疾患の本態解明と臨床応用の実現を目指したいと考えています。

US 9,447,472 B2(国際公開番号:WO/2012/102377)

【発明の名称】Method for assessing risk of hepatocellular carcinoma

【出願人】National Cancer Center

【発明者】Yae Kanai, Eri Arai 他

PCT/JP2016/075842 (国際公開番号:WO/2017/038983A1)

【発明の名称】腎細胞癌の予後判定方法

【出願人】国立研究開発法人国立がん研究センター・積水メディカル株式会社

【発明者】金井弥栄・新井恵吏 他

金井は、実験医学増刊号「エピゲノム研究-修飾の全体像の理解から先制・個別化医療へ」を編集・刊行致しました。金井グループの研究成果を紹介する記事も収録しています。

金井は、「日本病理学会ゲノム病理組織取扱い規約委員会」委員長として実証解析研究を主体的に進め、日本医療研究開発機構 (AMED) オーダーメイド医療の実現プログラムの一環である日本病理学会『ゲノム研究用病理組織検体取扱い規程』発行に、主要な貢献をしました。

特許5897228号(国際公開番号:WO/2015/129916)

【発明の名称】腎細胞癌の予後判定方法

【出願人】国立研究開発法人国立がん研究センター・積水メディカル株式会社

【発明者】金井弥栄・新井恵吏 他

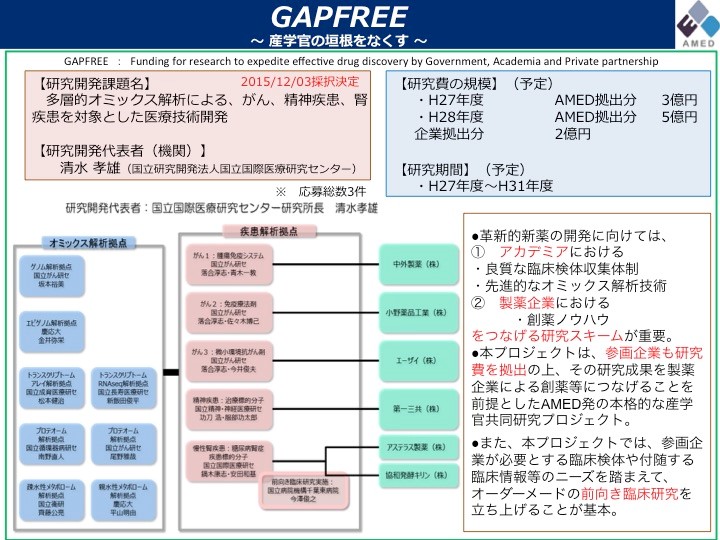

金井研究室は、日本医療研究開発機構 (AMED) 創薬基盤研究推進事業GAPFREE (Funding for research to expedite effective drug discovery by Government, Academia and Private partnership)に採択され、エピゲノム解析拠点を務めることになりました。

AMED-CREST金井チームは、第6回国際ヒトエピゲノムコンソーシアム (International Human Epigenome Consortium [IHEC])年次総会 (IHEC 2015 Tokyo)を、日本医療研究開発機構と共同開催いたしました (http://ihec-epigenomes.org/news-events/tokyo-2015/)。